「鉄のハンス」が、し~んとして聞く話なら、「金の鳥」は、笑いやため息や悲鳴があがる話o(*^@^*)o

これも高学年に語ります。

高学年になると、だいたいどんな話でもあまり反応を見せない、静かに聞くんだけど、「金の鳥」はけっこう反応します。

KHM57「金の鳥」

再話比較勉強会やら昔話の語法勉強会で取り上げましたが、もういちど読んでみてください。

子どもを励まし、大人には子どもに対してどうあるべきか忠告してくれます。

ストーリーをまわすのは、きつね。

トリックスター(こちら⇒)です。同時に彼岸からの援助者ですね。

普通、昔話の中で、援助者は一回きりしか出てこない。用事がすめば即消えるんだけど、このきつねは、何度も援助に現れる。それが、聞き手の子どもの笑いを誘うのね。

主人公の末の王子は、とっても好感を持てる心優しい子なんだけど、とにかくつぎつぎ失敗するの。そのたびにきつねが現れて、「あなたは、いくら私が言ってもだめですねえ」とかいいながら、今度はこうしなさいってアドヴァイスしてくれます。

聞き手は、「あ、またしっぱいするぞ」「ほらやっぱり」「あ、またきつねや」の繰り返しを愉しむ。語っていても楽しいです。

なぜ失敗するのか、この話では、その原因が大事なのです。

価値観の問題。

最初にきつねに出会ったとき、二人の兄のように鉄砲で撃とうとはしなかった。

優しさ。

人間にとって、最も大切な基本的なものを彼は持っていました。

1回目の失敗

きつねは、金の鳥を粗末な鳥かごから金の鳥かごに移し替えてはいけないと助言する。

ところが王子は、金の鳥には金の鳥かごこそふさわしいと考える。

自分の価値観をもとに考えるのね。それで、失敗する。

2回目の失敗

きつねは、金の馬には金の鞍を載せてはいけないと助言する。

ところが王子は、金の馬には金の鞍こそふさわしいと考える。

失敗。

3回目の失敗

きつねは、王女が両親に別れを告げることを許してはならないと助言します。

王子は、王女がかわいそうになって、許してしまう。

失敗。

子どもたちは、ここでまた失敗するぞと予想します。ふつう、昔話なら3回目は成功するはずなんだけど、王子が優しいことを知っているので、失敗するだろうと。予想しててもやっぱり、あ~あとがっかりします。

それでも、きつねが何とかしてくれると思っているので、一夜のうちに山をどけたときには、おお~っと、感動します。

子どもたち、もうすっかり主人公になっていますねq(≧▽≦q)

4回目の失敗

首吊り台の肉を買うなと助言されていたのに、買っちゃった。めっちゃがっかりです。

王子が二人の兄さんを助けるからです。

たとえぐうたら兄さんでも、王子の優しさが、ふたりを放っておけなかったのです。

案の定、兄さんたちに陥れられて、井戸の底に落ちます。井戸のへりに腰を下ろしてはいけないと助言されていたのに。がっかりです。

でも、きつねが現れる。もう笑うしかありません。

大成功

王女は、王子が汚い服を着ていても、すぐに王子だと気が付いて抱きしめます。

これは、1回目2回目の失敗の原因となった価値観の転換です。

見た目ではなく中身が本物であればいいのです。

自立

王になった主人公は、きつねに懇願されて、きつねを殺します。

3回目4回目の失敗の原因となった価値観の転換です。

人間、本当の優しさは、情にほだされることではない。

わくわくしながら聞いていた子どもたちは、主人公とともに、この二つの価値観の転換を経験します。

いや、あとになって気づくのかもしれないけど。

ね、すごい話でしょ。

去年5年生に語り終えたとき、担任の先生がみんなの前で「私も、あんなきつねが欲しい」とおっしゃった。子どもたちも、うんうんとうなずいていました。

でも、ヤンは、思わず笑ってしまいました。

いやいや、先生。あなたが子どもたちのためにきつねにならなくっちゃ。

子どもが自分で考えて行動するとき、アドヴァイスはしても強制せずに一人でやらせる。

それで失敗しても、あきらめない。

これ、子育ての極意です。

1810年に、ヴィルヘルムがマールブルクの養老院のおばあさんから聞いた話。初版から入っています。

2版で、フィーマンおばさんの語りと混交しています。

ATU550「鳥と馬と姫」

類話は多いんだけど、ATU551「命の水」ととってもよく似ていて、両者を分けることができないんだって。

ヤンは何年か前、「金の鳥」と「命の水」を一日おきに語らされてまいった(笑)

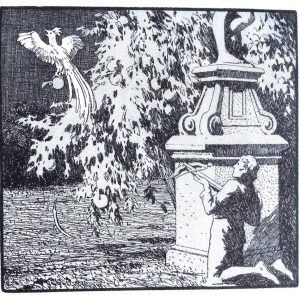

『オットーウベローデグリム童話全挿絵集』古今社より「金の鳥」

++++++++++

今日のレパートリーの解凍「かきねの戸」『語りの森昔話集1おんちょろちょろ』