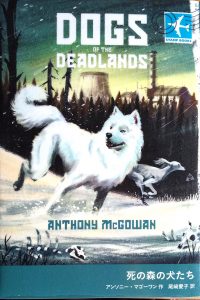

アンソニー・マゴーワン作 尾崎愛子訳 岩波書店 2024年

『荒野にヒバリをさがして』でカーネギー賞を受賞したアンソニー・マゴーワンの作品です。⇒こちら

表紙絵の背景に見えているのは、チェルノブイリ原発です。

1986年、ウクライナのチェルノブイリ原発が大事故を起こしたとき、ニュースで聞いて震え上がったことを思い出します。

日本でも雨が降ったら放射能が降ってくるってうわさが駆け巡りました。

『死の森の犬たち』は、ナターシャの7歳の誕生日、真っ白で片目が青色、もう片方の目が茶色の子犬をもらうところから、物語が始まります。

ナターシャは、子犬がほしくてたまらなかったから、プレゼントしてもらって天にも昇る思いでした。

ゾーヤと名づけられたその子犬は、オオカミの血が混じっているということでした。

ちょうどその晩、原子力発電所が事故を起こします。

朝になると、ナターシャの村の人たちは全員、避難することになりました。動物を連れて行くことは禁止されていました。

ナターシャはリュックサックにこっそりゾーヤを入れて避難用のバスに乗り込みますが、兵隊に見つかってしまいました。

走り去るバスを追って、ちいさなゾーヤは走ります。

ナターシャは泣きながら見えなくなるまでその姿を追いました。

じきに村に帰れるはずだった人びとでしたが、放射能汚染は深刻でした。村を離れた人々が帰還することはなく、年月がたっていきます。

物語は、ゾーヤが成犬になり、母親になり、子どもたちを育てるという犬の人生(?)と、原発からの避難者だということでいじめられ差別されるナターシャの人生が、並行してつづられます。

人が住まなくなることで新しく原生林ができ、また、放射能のせいで動物の住めない赤い森ができます。

野生化した犬や家畜たちと、本来野生のおおかみたちとが、大自然の中で生きるために戦います。

まさに、手に汗握る・・・です。

後半は、なみだなくしては読めなたったです。

ふしぎな出会いが重なり、犬たちと人とをつなぎます。愛の物語です。