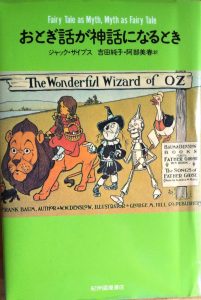

本の紹介です。

ジャック・ザイプス著 吉田純子・阿部美晴訳 紀伊国屋書店 1999年

おとぎ話っていうのは、昔話とか民話とか、妖精物語とかのことです。

わたしたちは、グリム兄弟が、彼らの意図・目的があって、口承や書承の物語を再話したって知ってますよね。それは、近代国家の成立っていう、時代の要請でもあった。

ところで、ディズニ―は、グローバルな資本主義の意図のもとに、グリム童話等をアニメ化した。

そうやって、おとぎ話は、時代によって変化させられてきた。

その流れの中で、本来の物語の力はどこへいってしまったのか?

というようなことを考えさせる本、だと、思う。

本の帯に、こう書いてあります。

おとぎ話を殺したのは誰?

ーグリム兄弟やディズニーがかけた呪文を解き、物語の力を取り戻すためにー

ストーリーテリングというのは、物語の言葉でその場の人びとをひとつにまとめて、経験から生まれた知恵を伝えるもの。

ううむ、むずかしいな。少なくとも、それは語られてこそ生きる物語ってことかな?

ちょっと手に負えない部分もあるので、現段階で紹介するのは無責任かと思うけど、みなさま、読んでみてください。そして、考えたことを教えてください。

目次を紹介します。

1おとぎ話の起源

2ルンペルシュティルツヒェンと女の生みの力の衰退

3ディズニーの呪文を解く

4アイアン・ジョンについての神話を広める

5アメリカの神話としてのオズ

6現代アメリカのおとぎ話

4~6で紹介されている作品で読んだことのないものがあるので、ちゃんと読んでから、もう一度勉強したいと思っています。

画像は、「オズの魔法使い」の表紙絵です。

***********************

猛烈に暑いって思ってたら、こんどは猛烈に雨が降っています。

各地のみなさま、どうぞお気を付けください!

今日のおはなしひろば更新は「阿波のせいざえもんと京の古金屋でんべえ」です。いい話です。聞いてくださいね。