京都府南部は、朝からしとしと雨です。

きょうは、「かえるの王さま」について書きます。

この話は、なぜか、子どもだけでなく、学生さんやおはなしなんて聞いたことがないという大人の人たち、などなど、いろいろな場所で語りました。

おかげで、私自身のなかに深く入ってきてくれました。

それを全部書ききれないのが残念です。

KHM1「かえるの王さま あるいは鉄のハインリヒ」

エーレンベルク稿では25番ですが、初版から1番、7版までずっと冒頭を飾ります。

グリム自身、この話を、ドイツ最古のものだと、注に書いています。古くは、「鉄のハインリヒ」という題の口伝えだったそうです。

今、私たちの中には、最後のハインリヒの部分を語らないという考えの人がいます。でも、もともと「鉄のハインリヒ」として伝えられてきたのだから、ハインリヒの場面には意味があると思います。どんな意味があるのか、自分で考え、納得したうえで、省略しないで語りたいものです。

私は、この部分に私自身の思いを乗せています。

同時に、子どもたちは、最後のこの部分でぐっと集中して聞きます。

私の思いも、子どもたちのとらえたものも、その時その時で異なっているでしょうが、それでいいのです。それがお話。一期一会。

ただ、力のあるこの部分をぬきにして、「かえるの王さま」は語れないと思います。

さて、この話をずっと第1番に持ってきたグリムの思いは、ヨーロッパ近代国家の成立とかかわってきます。大きな話になるので、興味のある方は『グリム童話と近代メルヒェン』竹原威滋著/三弥井書店をどうぞ。

ここでは、細かいことを書きますね。

エーレンベルク稿から7版まで、文章が改訂されています。

「まだ人の願い事がかなったころ」とか「菩提樹の木の下には泉が」とか、版を重ねるにつれどんどん書き込まれていくのですが、私自身が気になったのは、王さまの言葉です。

かえるが近づこうとすると、お姫さまが拒否しますね。その時の王さまの言葉です。

会話文というのは、語りの中で強いインパクトを持つので、無視できません。

エーレンベルク稿では、王さまはお姫さまに、かえるの言うとおりにするように命令しますが、発語はありません。

初版と2版では、ドアを開けるように命じるところで、

「約束したことは守らなくてはならない」。

ベッドに連れて行くように命じるところでも、

「約束したことは守らなくてはならない」といいます。

7版では、ドアを開けるように命じるところで、

「約束したことは守らなくてはならない」。

ベッドに連れて行くように命じるところで、

「おまえが困ったときに助けてくれた者を後になって粗末にしてはいけない」といいます。

寝室で、エーレンベルク稿から2版までは、かえるはしゃべりません。

ところが、7版では、かえるは、お姫さまにベッドに上げてくれといいますね。そのときに、「お父さまに言いつけますよ」といいます。

この会話文に、父親の権威とか道徳心の養成とか、恣意的なものを感じてしまうのは、私だけでしょうか?

昔話ならばストーリーのみで語るのが本来ではないでしょうか?

でもね、正直なことを言うと、子どもはこの部分でハッとするんですよ。

ストーリーに集中するだけでなくて、自分の内面に入っていく感覚が、語り手としてわかるんです。

ならば、グリムさんのこの再話は成功といえるのではないか、と思います。今はね。

ATU440「カエルの王様、または鉄のハインリヒ」

ヨーロッパを中心に世界中に広がっています。

いつかこんど、イギリスの類話「世界の果ての井戸」を紹介しますね。

「かえるの王さま」を子どもがどんなふうに聞くかについては、『ノート式おはなし講座 語り この愉しき瞬間』にも書いてるので見てね。持ってない人は買ってね(あ、『おもちホイコラショ』も一緒にねーついでの宣伝 \(@^0^@)/)。

はい、おしまい。

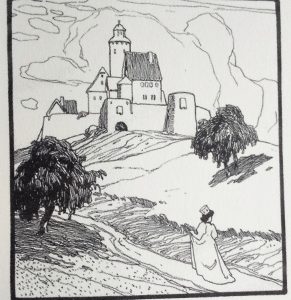

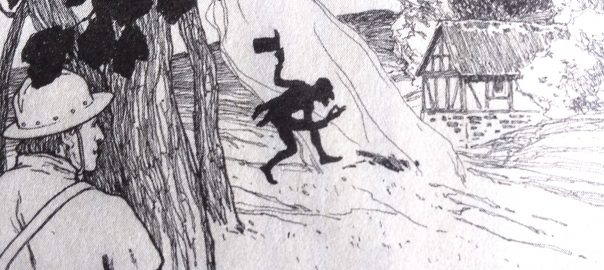

『オットーウベローデグリム童話全挿絵集』古今社より「かえるの王さま」

++++++++

今日のレパートリーの解凍

「ついでにぺろり」『おはなしのろうそく6』東京子ども図書館