え~!また蛙と結婚する話~って?

ほんまやね。

ロシア、フランス、ときて、今日はドイツ(笑)

KHM63「三枚の鳥の羽」

第2版から、フィーマンおばさんの語りで収録されています。

前に書いたように、グリムさんは、彼女の語りが好きだったので、言葉を7版まで変えていません。

でも、おもしろかったのは、グリムさん、フィーマンおばさんのを聞く前に、集めていた話があったのです。

紹介しますね。

エーレンベルク稿 3話

13番「おろか者」

主人公ハンスは、まぬけだったので、父王から広い世間に追い出される。

海岸で醜いヒキガエルに出会って、「私を抱いて水の中に沈みなさい」と言われる。

2回拒否して3回目、ヒキガエルを抱いて水に飛び込むと、海の底の美しいお城につく。

ヒキガエルは「私と相撲を取りなさい」と言う。

相撲を取ると、ヒキガエルは美しい娘になって、お城は海から地上に出る。

ハンスは娘を連れて帰り、王国を継ぐ。

15番「おろか者」

王と三人の息子。リンゴを投げて、一番遠くまで飛んだ者に国を継がせると言う。

まぬけな末の息子のリンゴが一番遠くへ飛ぶ。が、王は約束を破って、「20かご分の亜麻布をクルミの殻に入れて持ってきた者に国を継がせる」と言う。

長男はマレーシアへ、次男はシュレージアへ、末の息子は森の中へ。末の息子が亜麻布の入ったクルミを持ち帰る。

王は、さらに課題を出す。王の結婚指輪をくぐって飛ぶことのできる犬を連れてくること。針の穴を通る、より糸を三本持ってくること。最も美しい王女を捜してくること。

(以下無し!途中で途切れているの。残念)

17番「三人の王子」

王と三人の息子。いちばん上等の麻布を持ち帰った者に国を継がせるといって、三枚の鳥の羽を吹いて飛ばす。

おろか者の末の王子の羽は、近くの石の上に落ちる。石の下に降りていくと美しい部屋があって、ひとりの娘が糸を紡いでいる。王子は娘から麻布をもらう。

兄たちが腹を立てて、二つ目の課題を迫る。最も美しいじゅうたんを持ち帰った者に国を譲ること。

末の王子は、石の下の娘からじゅうたんをもらう。

三つ目の課題。最も美しい妻を連れ帰ること。

末の王子は、石の下の娘の所に行く。娘は「金の小部屋に美しい女性がいる」と教えてくれる。行ってみると、それは女性ではなくて醜い蛙だった。蛙は自分を水の中に落とせという。王子は勇気を出して、蛙を抱き上げ水の中に落とす。そのとたん、この世で一番美しい女性に変身する。

四つ目の課題。大広間の真ん中の輪まで飛びあがることができた娘の夫を次の王にする。兄さんたちの妻は失敗し、末の王子の娘は成功する。

17番が、2版以降と一番似ているかな。

初版

64番「ぼけなすの話」

ここに以下の4話が入れてある。

1「白い鳩」2「蜜蜂の女王」3「三枚の鳥の羽」4「金のがちょう」(2版以降では、1は消えてしまいます。)

エーレンベルク稿のうちのおろかな王子の話を4話、ひとつのグループにしてあるわけです。

これは、テーマを考えるヒントになる。

ちなみに、3「三枚の鳥の羽」の内容は、エーレンベルク稿の17番とほとんど同じです。

∯愚か者∯

主人公の呼び名は、翻訳によって「愚か王子」とか「ばかさま」とか。

そのせいでこの話が語りづらいという苦情(?)をきいていました。差別的ではないかと。

「おろか」をとって「王子」としてもよいのではないか?という意見もありました。

でも、正直言って、よくわからなかったんです。

ところが自分が語ってみると、それほど気になりませんでした。

ストーリーからは、王子がおろかであることは分かりません。「おろか」と名付けてあるから、愚かなんだとわかるだけです。

ところで、幼い子どもは、多かれ少なかれ、自分が弱くて愚かな存在であると感じていると思います。

親や先生や兄姉から、日々感じさせられている。

それはだめなことではない。社会的な事実ですから。

愚か王子は、愚かなことをしているわけではないけれど兄さんたちから軽んじられていますね。子どもの生活感と同じだと思います。

けれども、ラストで、愚か王子は、兄を超えて父親に認められ、王位を約束されるのです。

主人公が、末っ子で愚か者であることは、昔話の孤立性の表れです。

孤立した主人公は、周りの環境から孤立しているがゆえに、孤立した彼岸の援助者と結びつくことができる。⇒普遍的結合の可能性

そして、昔話は、一番弱くて小さい者が様々な課題を乗り越えて成長する姿を描いています。そういう力学がある。

人は、だれでも、自分の問題を自分で解決しながら生きていかねばならない。

その勇気を、昔話は子どもに授けているのだと思います。

愚かかもしれないけど、きっとうまくいくよって。

だから、やはり「愚か王子」「ばかさま」でなければならないのです。

∯地下の世界∯

選ばれし愚か者は、地下の世界に導かれます。

地下は、海底や天上と同じく彼岸です。

心理学的に言えば無意識の世界ですね。

そこで宝を手に入れます。

∯蛙∯

蛙は彼岸者であり、二つの世界を結ぶものでもあります。

ドイツの民間信仰では、蛙は誕生や再生のシンボルでもあるそうです。

「いばらひめ」の冒頭で、お妃に王女が生まれるだろうと予言するのは、蛙ですね。(初版ではザリガニですが、グリムさんが象徴的な意味を考えて変えたんですね)

「三枚の鳥の羽」では、蛙は、でぶでぶに太った醜いものとして扱われています。「蛙の王さま」の蛙も水の中から醜い頭を突き出します。

どちらも極端で孤立的な語り方です。

話型は、ATU402「動物の花嫁」

ロシアの「蛙の王女」の前半、フランスの「プチ・ジャンとかえる」の類話です。

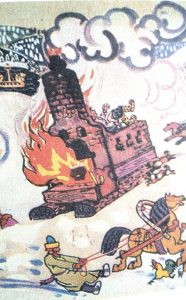

『オットーウベローデグリム童話全挿絵集』古今社より「三枚の鳥の羽」

*******

今日のレパートリーの解凍

「はんてんをなくしたヒョウ」『おおきいゾウとちいさいゾウ』アニタ・ヒューエット作/大日本図書