グリム童話の中でも、とっても大人な話って勝手に思っています(✿◡‿◡)

KHM89「がちょう番の娘」

この話は、ドロテア・フィーマンが語った話。

グリムさんは、初版の第1巻を出した後、フィーマンおばさんに出会います。そして、素晴らしい語り手だと喜んで、初版第2巻から採用しました。「三本の金髪を持った悪魔」「六人男世界をのし歩く」「三枚の鳥の羽」などです。

グリムは、7版まで文章を改訂しましたね。でも、このフィーマンおばさんの話だけは、ずっとそのままだったんだって。それほど彼女の語りをかってたんですね。

ヤンにとっては、この話、けっこう難しい。好きな話なのに、ちゃんと子どもに届かない感じ。

それで、この機会に改めて考えてみます。

呪文に焦点を当てます。

1回目:血のしずく

娘が腰元の言いなりになったとき。

母親からお守りとしてもらった、白い布についている母親の血が、言うのね。

娘は自己主張ができなかった。それが、全ての不幸のもとになったんやね。

自己主張できなかったのは、体は母親から離れていても、心はまだ自立できてなかったから。

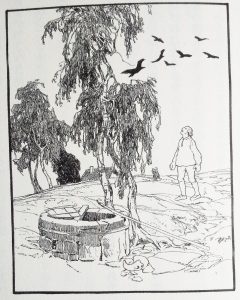

2回目:ファラダの首

娘ががちょう番に身を落とされたとき。

母親からもらった馬が、腰元によって殺される。その首を門にかけてもらって、語りかけると、首が応える。

不幸の真っただ中。

ファラダの首を門にかけさせるという行動に出る。ちょっと成長している。

3回目:娘自身

キュルトヒェンが娘の金髪を抜こうとしたとき。

風を吹かせてキュルトヒェンの行動を制する。

これって、自分の意志で、自分の力を使ってるよね。で、それを王さまが発見することで、娘は救われる。

そう考えると、娘が母親から自立していく過程が、呪文にあらわされているといえる。

でね、よ~く考えると、この娘、血と会話ができる。馬の首とも会話ができる。風を自由に操ることができる。

これは、昔話の一次元性の表れでもあるけれど、血と馬の首を生命の象徴、風を自然と考えると、そういうものと交流できる力が娘にはあった。

主人公=聞き手。

子どもはそういう本質的なものを持っていて、それに支えられながら、自分自身の力で、人生の様々な試練にぶつかっていかなくてはならない。そうやって、成長する。

お~、テーマがはっきりしてきたね(*^▽^*)

ここで、リュティ先生の登場。

口をきく血のしずくとか口をきく馬の首とかは、昔話の中では魔法でも何でもない、物語の要素にすぎない(ほら、一次元性ね)。けれども、意味を支える役割を果たしている。血のしずくと馬を失うことで、娘は自分の力の一部を失ってしまう。窮乏と成熟の時が始まる。

引用しますね。

この窮乏を描いたところが、一番印象の深い部分である。それだけに大詰めの転換がいっそう人の心を軽くし、喜ばせる。(娘が王女の服装に戻ることで)外見が破れ、人間が本質的なものへの道を見出す。これが、昔話が聞き手に描いて見せる発展の筋道である。その底には、現実の世界においてもそういうことが起こってほしい、という希望が潜んでいる。昔話は導きの星である。

すごいね、「昔話は導きの星」だって。

最後の腰元に厳罰が下されるところ。

昔話の孤立性のところで「自己への判決」として勉強しましたね。

心理学的には、こう説明されています。

(腰元は、)邪悪だからこそ残酷な刑罰を思いつくのである。外から科されたものではない。そこに込められたメッセージは、悪い意図は悪者自身を破滅させる、ということである。

ー『昔話の魔力』ブルーノ・ベッテルハイム著/評論社

ベッテルハイムは、こんなふうにも言います。

悪者は、自分ではない他のだれかになろうということしか思いつかない。一方、がちょう番の娘は、真に自分自身であることは、他人であるふりをするよりずっと難しい、だがそれだけが、自律性を身につけ、自分の運命を変える道なのだということを、学んだのだ

今日は、ちょっと重かったね~(●’◡’●)

おわびに、がちょう番の娘の銅像を紹介しようヽ(✿゚▽゚)ノ

15年前に撮った写真。

ゲッティンゲンの市庁舎の前の広場に、泉があって、そこにがちょう番の娘が立ってるの。

ゲッティンゲン大学の学生さんが学位をとったときにキスする習わしが今でもあるんだって。

これは、ゲッティンゲンの小学校の近くにあるプレート。

かつてナチスが本を焼いたことを示す焚書の碑です。

ハイネの「本を殺すことは人を殺すこと」と書いてある。

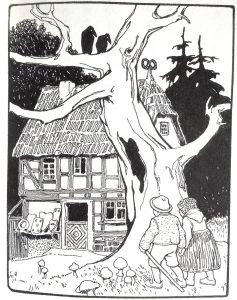

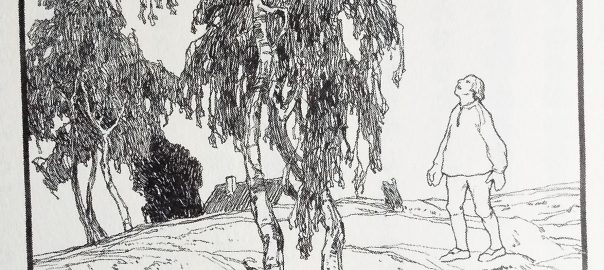

『オットーウベローデグリム童話全挿絵集』古今社より「がちょう番の娘」

+++++++++

今日のレパートリーの解凍

「アナンシと五」『子どもに聞かせる世界の民話』矢崎源九郎編/実業之日本社