KHM55「ルンペルシュティルツヒェン」

あらすじ

1、冒頭:父親が見栄を張って、娘がわらを紡いで金にすることができると、王に言う。

2、王からの課題は、わらを紡いで金にすること。

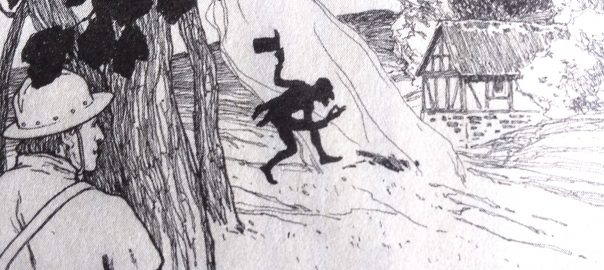

3、小人が助けてくれる。最初に生まれた子どもと引き換えに。

4、娘が拒絶すると、小人は、名前を当てろという。

5、娘の使者が森の中で、小人が叫んでいるのを聞く。

6、名前は、ルンペルシュティルツヒェン。

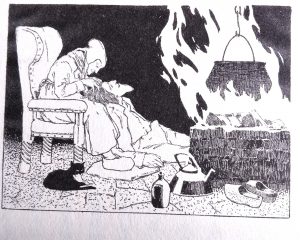

7、ラスト:小人は、自分の体真っ二つに引き裂く。

エーレンベルク稿では、

1、糸を紡ぐと、みな金になってしまうので、娘は困り果てている。

2、なし。

3、4、6 同じ。

5、忠実な召使女。

7、玉杓子にのって、窓から飛んで出ていく。

初版では、

1~4、6 同じ。

5、王が森の中で聞く。

7、怒り狂って走って行って、二度と戻ってこない。

2版以降はほぼ同じ。

グリムさんは、この形にするまでに、いくつかの口承を足したり引いたりしたんですね。

興味深いのは、1と7。

1、父親が見栄を張って、娘が犠牲になるという設定。

7、自分の体を真っ二つにするところ。1からのシリアスな雰囲気を引きずると、7は残酷に聞こえる。だから、直前の名前あてのところで、お遊びの雰囲気を楽しんでおくことが重要。そうすれば、子どもは、おお~って、びっくりしておもしろがります。

ATU500話型名は、「超自然の援助者の名前」

古いところでは、1705年に記録があるそうです。

世界じゅうに類話があって、日本の「大工と鬼六」も、この話型ですね。

類話をすこし紹介します。

イギリス『イギリスとアイルランドの昔話』

これは皆さんご存じ。

1、娘がパイを5つも食べてしまう。母親が、一日5かせ糸を紡ぐと、王に見栄を張る。

2、一日5かせの糸紡ぎを一か月。

3、娘自身と引き換えに、黒い小鬼が助けてくれる。

5、王が森の中で聞く。

6、名前は、トム・ティット・トット

7、暗闇の中へさっと出ていく。

冒頭から、間抜けな娘の笑い話になっていて、グリムのような重さはありません。ラスト、お妃が指を突き付けて名前を言うところ、ちょっとかっこいい(笑)

スペイン『スペイン民話集』岩波文庫

1~5は、グリム7版とほとんど同じ。

6、名前は、名無しの悪魔。

7のラストは、地団駄踏んで地中に沈んでいき、二度と娘の前に現れなかった。となっています。

フランス『フランス民話集』岩波文庫

1、怠け者の娘。母親は見栄を張って、娘が何もかも紡いでしまうという。

2、王は、麻の詰まった部屋に入れてすべて紡ぐように言う。

3、4 一年と一日経ったら名前を当てるという約束で、糸を紡いでやる。

5、王の狩人が聞く。

6、名前は、リカベール・リカボン

7、おならをして出ていく。三日間というもの、ひどく臭かった。

ほかに、オーストリアの「シュピッツバルテレ」、デンマークの「トリレウィプ」、ロートリンゲンの「アントニウス・ホーレクニッペル」

どれもおもしろいけれど、活舌がネックかもq(≧▽≦q)

名前を言い当てることの意味を考えると、これって真面目な話かもしれない。

中国にはかつて本名は呼ばないという風習があったし、日本も、万葉の時代は、女性に名前を尋ねることは、結婚を申し込む意味があった。

ここで思い出すのは、ル・グウィンの『影との戦い』。

主人公ダニーは、オジオンから「ゲド」っていう「真の名」をもらいますね。

だから、ヨーロッパでも、名は体を表すのかもしれない。ごめんなさい、ちゃんと調べたいのですが。。。

情報をお持ちの方、教えてください。

++++++++

今日のレパートリーの解凍

「ボタンインコ」完成!