きょう2回目の投稿。

いや、別に、ヒマなんじゃないんですよ。

おはなし会がないので。

あ、ひまか(^人^)

KHM5「おおかみと七匹の子やぎ」

私のレパートリーとしては、けっこう新しい。

既存のテキストで、ちょっと気になるというか、嫌いな個所があったので、覚える気にならなかったの。

『語るためのグリム童話』(小澤俊夫編訳/小峰書店)が出て、ああ、そうだったのか~って、納得できたから、覚えました。第1巻です。でも、これもちょっと整理して語っていますけど。

おはなしひろばにあります。

そのあたりについて書きますね。

ATU123「オオカミと子ヤギたち」

この話型は、起源がとっても古くて、12世紀、14世紀の文献にあるんだって。

今では、ヨーロッパが中心だけど、世界中に類話があります。

ラスト、おおかみは池に落ちるんじゃなくて、母ヤギが戦いを挑んで勝つとか母ヤギが家に誘い込んで炭火の中におおかみを落っことすとかのバージョンがあるそうです。

子ヤギたちが母ヤギの言うことをきいて、最後までおおかみを家に入れなかったっていうのも。

テキストの問題。

グリム兄弟は、1812年に初版を出してから、1857年の7版まで改訂してますね。45年間テキストが変わり続けている。

7版が決定版として、岩波文庫とかあちこちから翻訳出版されています。おはなしのろうそくやこぐま社の子どもに語るシリーズも、7版ね。

小澤俊夫編訳の『語るためのグリム童話』シリーズは、2版をもとに7版の良いところをとって、再話してある。

ここで、2版と7版を比べてみます。(2版は小澤俊夫訳、7版は高橋健二訳)

初版は短かすぎるのでここでは使いません。

ざっとです。

A

2版:無し

7版:(冒頭の段落)人間のお母さんが自分の子供をかわいがるのと同じように、

これ、嫌だったんです。ストーリーにすっと入っていきたい。

B

2版:おおかみは、悪い計略を考え付きました。

7版:無し

石灰を買ってくる直前ね。計略なんて、いわずもがな。不要。グリムさん、消去したんですね。

C

2版:無し

7版:ほんと、人間ってそんなものです。

粉屋がおおかみの足を白くしてやるところ。

これも、嫌だったんです。いきなストーリーからはずれて現実に戻ってしまう。

D

2版:なんて悲しいことでしょう。狼が来て、かわいい子どもたちを食べてしまったのです。「まあ、わたしの七匹の子ヤギたちは、みんなしんでしまったわー」と、お母さんヤギは、すっかり悲しくなってさけびました。

7版:つぎつぎと名前を呼びましたが、だれも返事をしません。

家が荒らされているのを見たお母さん、2版は短絡的ですね。筋の運びに無理があります。7版は、「名前を呼ぶ」という具体的な行動を示しています。イメージしやすい。

E

2版:(子ヤギは母ヤギに)どんなに悲しいことが起きたか、話してきかせました。

7版:(子ヤギは母ヤギに)おおかみがきて、ほかの子ヤギをみんな食べてしまったことを話しました。

具体的でイメージしやすいのは7版。出来事が言葉で繰り返されていますね。

F

2版:お母さんヤギは、かしこくて、なかなかちえがありました。そして、いろいろ考えてみました。なんとかして、子どもたちを助け出せないかしら?

7版:お母さんヤギが、かわいそうな子どもたちのためにどんなに泣いたか、みなさんおわかりでしょう。

どっちもいやですね(私見だよ)。2版は説明がくどすぎ。7版は「みなさん」なんて呼び掛けて、いきなり現実にもどっています。

G

2版:なし

7版:ふくれあがったおなかの中で何かが動き、もがいているのがわかりました。

寝ているおおかみの描写です。7版、リアルですね。これは避けたい。

H

2版:すると、六匹の子ヤギは、ちっとも傷つかずにとびだしてきました。おおかみが空腹のあまり、丸のみにしてしまっていたからです。

7版:ひとはさみいれると、もう、一匹の子ヤギが頭を出しました。切り進んでいくにつれ、つぎつぎと六匹が全部飛び出しました。みんな、生きていたばかりか、傷ひとつ受けていませんでした。怪物おおかみは、がつがつして、まるのみにしてしまったからです。それは嬉しいことでした!

7版は言葉も多く、リアルですねえ。子ヤギが出てくるところ、残酷です。それと、両方とも、なぜ子ヤギが生きていたかを説明しています。これ、嫌ですね。昔話は切り紙細工のように語るのです。「え~~、生きてたん?」という聞き手の驚きは、驚きのままにしておきましょう。「噛まないで、丸のみにしててん」なんて語り手として言えない。リアルすぎ。

I

2版:無し

7版:「おおかみが死んだ!おおかみが死んだ!」とさけびました。

「喜んだ」というだけより、具体的に会話文で表現するほうが、よくイメージできます。

まあ、こんな感じです。

2版より7版の方がストーリーの矛盾がないように整理されているが、言葉数は多くてやや描写がリアルです。

子どもたちは、題名を言うと、「知ってる~!」っていいます。

わたしは、「お、よかった。これ、おもしろいよなあ」といって、共犯者に仕立て上げてから、おもむろに語り始めます。

スリルのある話なので、すぐに世界に入ってきます。

ラストの「おおかみ死んだ」では、大喜び。「やったー」っていう子も、躍り上がる子もいます。

いい再話が出版されてよかった。自分でも整理することができてよかったと思います。

先生に感謝しています。

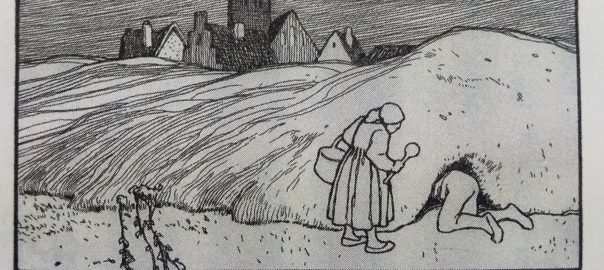

『オットーウベローデグリム童話全挿絵集』古今社

みなさん、アンケート・・・

そんなにはずかしい?^0^