愛媛県西予市の図書館にお招きいただきました。

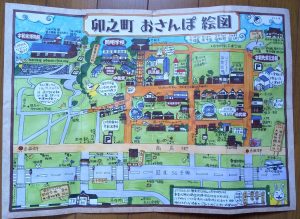

その報告なんですけどね、まずは地理的なことお話しますね。

西予市のかたがたが京田辺市をご存じないように、日本国じゅう知らない所って多々ありますよね。特に、合併で市町村名が変わっちゃって、余計に「当たりをつける」のも難しくなった。

西予の予は伊予の国の予。だからかつての伊予の国の西部ですね。

山あり海ありの自然豊かなところで、ジオパーク(地質遺産)に認定されています。その自然と人々が共存している土地です。

生まれてから今まで、いわゆるベッドタウンに暮らしている根無し草のわたしには、土地の人々との交流(といってもほんのわずかでしたが)が、とっても刺激になりました。

地域愛がうらやましかったです。

さてさて、コロナ後初めての遠出です。

旅はしょっちゅうしてますが、こんなに久しぶりなのは初めてで、どきどきでした。しかもまだコロナ終息してないし。

娘「防護服着て行きや」

わたし「うん。両手にシュッシュ持って」

あさ8時半、JRの最寄り駅から出発して、新幹線で岡山へ。岡山から特急に乗り換えて予讃線で松山。乗り換えて卯之町。「うのまち」と読みます。

15時過ぎに到着しました。

「坊ちゃん」で有名な松山から特急で約1時間です。

感覚としては、大阪までの在来線以外は、感染対策がしっかりしていて、恐れることはありませんでした。

座席はずっと海側をとっていたので、ほんと久しぶりに海を見てうれしかった~

あ、それからね、岡山からの特急、アンパンマン列車やったんですよ~

旅の初めから、ひとり盛り上がりました\(0^◇^0)/

ご紹介~

それで、子ども用の座席がこれ!

アンパンマンのマーチは、語りの森総会の歌でもあります。

できるだけ早い時期に、総会で歌いたいです。

あ、そうそう、講演で「七羽のからす」についてお話したんですけどね。

主人公がガラスの山の前で、自分の指を切り落としてカギ穴に差し込むことの象徴的な意味。

自分が兄さんたちを見つけ出して呪いを解いてあげなければと決心して、世界の果てまで旅をしますよね。太陽や月に脅かされたけど、親切な援助者の星に出会って、ひな鳥の骨(ガラスの山の戸を開くかぎ)をもらいます。

そのキ―をなくしてしまう。

大事なものをなくす経験はだれにもあります。特に子どもには。

だから、子どもたちは、この時の娘の焦りと絶望を知っています。

「どうすればいいでしょう」

この時、主人公は、思いがけない行動に出ます。自分の指を切ってキーにするのです。

リアルに情景を見ている、というか、主人公になり切っている子どもは、ハッとしますね。時には自分の指をにぎりしめたりします。

子どもは、この自己犠牲の行動を物語のなかで体験するのです。

とてもとても大事な経験です。

ここまでは講演の内容。

あとで気がついたんだけど、「七羽のからす」の主人公とアンパンマン、おんなじだと思いません?

自分の頭をちぎって、おなかのすいた人にあげる。自己犠牲ですよね。

じつは、やなせたかしさんが、最初にアンパンマンを世に問うた時、大人からの批判が相次いで、本が売れなかったんだって。頭をちぎるのが残酷だからって。

ところが!

子どもが絶大な支持をしたんだって!

それで続編が出て、シリーズが出て、アニメになって~~~

子どもは本当のことを知っている。

ああ、総会でアンパンマンのマーチ、歌いたいよ~

やなせたかしさんは、高知県出身で、それでJR四国ではアンパンマン列車を走らせてるのです。

高知にはやなせたかし記念館もあります。行ってみたいなあ。

はい、今日はここまで。次回に続く~

これはタオルを作る糸を巻いてあるの。

これはタオルを作る糸を巻いてあるの。

壁一面に長~いタオルに、ムーミンの絵が織ってある。

壁一面に長~いタオルに、ムーミンの絵が織ってある。

これ、玄関ね。

これ、玄関ね。

このむこうが階段。上っていくと・・・

このむこうが階段。上っていくと・・・