ケストナーをぽつりぽつりと読んでるんだけど。

というか、ケストナーと中村桂子さんを交互に読んでるんだけど。

やっぱりケストナー、すごいわ。

子どもを子ども扱いしない人。時代の大問題をどうやったらあんなふうに子どもと共有できるのかな。

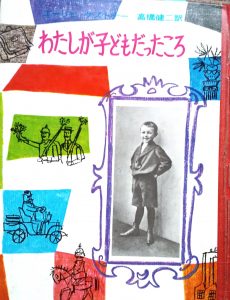

『わたしが子どもだったころ』は1957年出版。これがきっかけで、ケストナーは1960年に国際アンデルセン賞を受けました。

作者前書きに「親愛なる子どもたちと、子どもでない人たちに!」とあります。

もちろん、わたしは、子どもでない人として読んだんだけど、夢中で読みながら、自分が子どもとして読んだら何を感じるだろうと思いながら読みました。

きっと、この人は信頼できる大人だと思って読んだでしょう。

ケストナーはドイツのドレスデンで生まれたんだけど、この本の中で、歴史ある街ドレスデンがどれほど美しく慕わしい土地かということが、写実的に描かれています。決して感傷的ではなくて。

高橋健二さんの訳のおかげもあると思うけど、ドレスデンの街がまざまざとみえました。そして、ああいつか行きたいと思いました。

ほんとにドレスデンはすばらしい都市だった。みなさんはわたしのいうことを信じてよい。ー引用

ところが、そのすぐあとに、だれもそこへ行くことはできない、ドレスデンはもはや存在しないからだとあります。

第二次世界大戦で、一夜のうちに消されてしまいました。

その二年半後に、故郷に立ったケストナーは、はてしない廃墟の中で、自分がどこにいるのかわからなかったのです。

ケストナーは言います。

ドレスデンを廃墟にしたのは誰なのか、いい争ったところで、ドレスデンを生き返らせはしない!美しさを、死人を生き返らせはしない!政府を罰せよ、人民を罰するな!(略)即座に罰せよ!

故郷の魅力を語るやり方も、戦争への怒りを訴えるやり方も、読み手を子ども扱いしていないのです。

ほかにも、両親のことや、出会った先生たちのこと、学校生活のことを読んでいると、今の私たちの生き方の参考になる、と思いました。

「子どもにも心痛がある」なんて章は、思わずうなりました。

一応児童文学なので、読みやすいです。

おすすめ~

ケストナーの大人向けの小説『一杯の珈琲から』(東京創元社)もおもしろかった(^∀^●)

************

本の返却期限が明日なので、急いで書きましたヾ(•ω•`)o

「七羽の烏」はちょっと待ってね。

きょうはおはなしひろば「しおふきうす」を更新しました。

台風が近づいてる。みなさま、気を付けてください!