『ふたりのロッテ』につづいて今日は『五月三十五日』の紹介です。

1931年に書かれたケストナーの3作目の子どもの本。

なんで五月三十五日?

その説明は無し。

でも題名だけでファンタジーってわかるよね。

主人公のコンラート少年は、先生に、想像力が足りないと言われて、南洋について作文を書くという宿題が出る。算数の成績はいいんだけどね。

90年近く前の作品だけど、古くない。先生っていうのは、いつの時代もマイナスを伸ばしたがるものやね。

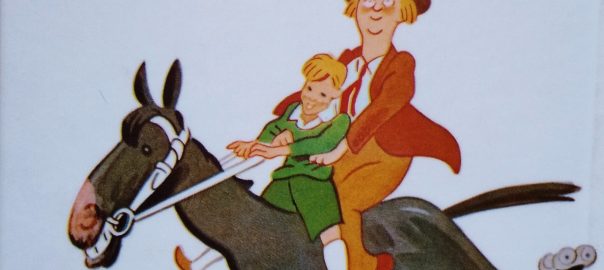

で、叔父さんに相談してたら、ネグロ・カバロっていう黒馬がやってきて、古いタンスの中に入ったら2時間で南洋に行けるって教えてくれる。

それで、三人(いや、二人と一匹)で、出かけるの。

タンスの中に入っていくってところで、ナルニアを思い出して、オリジナルじゃないやんってちょっとがっかりしたんだけど、向こうの世界はアスランの世界とはぜんっぜん別世界。

南洋につくまでにいろんな世界を通り抜けるんだけど、奇想天外!

「なまけ者の国」では、めんどりがフライパンを引きずって歩いているの。で、人が近づいてくると、すばやくハム付き目玉焼きかアスパラガス付きオムレツをうみおとすんだって。これは一例。

「偉大な過去の城」では英雄たちがスポーツを楽しんでいます。

ハンニバルとワレンシュタインはスズの兵隊で戦争ごっこ。

「あんな英雄はもう鼻についてきた」と馬のネグロ・カバロ。

戦争ごっこの無意味さを漏らします。

「さかさの世界」は子どもが大人を教育しているの。

子どもを虐待したり、育児放棄する親に罰を与えて、心を入れ替えさせる。

90年近く前の作品よ!

「電気の都市」には無人自動車、動く歩道、携帯電話。

90年近く前・・・!

家畜加工場は、入り口から牛や豚が入っていったら、出口から、バターや靴や、トランクや冷凍肉なんかが出てくるの。

必要なものは何から何まで機械が作ってくれて、人間が働くのは、娯楽のためだったり、太らないため、誰かにおくりものをするため、何か覚えるためなんだって。

全部一例だから、読んでみてね。大笑いするよ。

南洋に着いてからがまたおもしろいの。

これ以上書かないけどね、ひとつだけ、コンラートがペータージーリエって少女と仲良しになる。彼女の父は南洋の黒人の酋長で、母はオランダ人のタイピスト。それで、彼女の肌は白黒の碁盤もよう。

人種差別の無意味さへのケストナーの態度がようわかる。

ケストナーが批判していることは、ほとんど現代の問題です。

古くない。ぜんっぜん古くない。

びっくりだけど、哀しくもある。

********

きのうはおはなしひろば更新。

聞いてくださいね。そして、お子様にすすめてくださるとうれしいです。