行ってきました😍

冷たい雨の中🌧

福井県越前市武生公会堂へ。

かこさとしさんの特別展です。

だいたいが、原画って、美しいでしょ。それがずうっと並んでるの。

かわいい、なつかしい、かこさんの絵が。

かこさんの登場人物って、怒ったり泣いたりしてても、なぜか笑顔に感じる。

入場券が、越前和紙て作った名詞なのよ~

裏が、コウノトリが赤ちゃんを運んでる絵(もちろんかこさん作)の浮き彫り。

ああ、見せてあげたい🤗

19才で敗戦を迎えて、生き残った事への罪悪感から、その後の人生を「余生」と考えて、「ただ、子どもたちのために生きよう」って覚悟したんだって。

原画を見ながら、思わず涙ぐんでしまった。

すばらしい人だ。

(ああ、わたしの余生は。。。😢)

子どものことを知ろうと、教育学とかいろいろ勉強したんだって。

でも、子どもから教えてもらうのがいちばんだって、悟ったんだって。

一生懸命作品を作って、子どもにそっぽ向かれて。

やっぱり涙が出た。

わたしもそうだ。

だれに教わるより、子どもに教わること。子どもこそが真実を知っているということ、痛いほど身に染みてるからね。

うれしかった。

かこさんに、それでいいんだよって、言ってもらってる気がした。

それでね、雨が降ってるし、寒いし、どうしようかと思ってたんだけど、結局だるまちゃん広場もかこさとしふるさと絵本館も行ってきました。

以下、アルバムで~す😅

武生公会堂記念館の入り口です

だるまちゃんと一緒に💖

武生中央公園のだるまちゃん広場の観覧車。まんなかがかこさん絵のコウノトリ。

だるまちゃん広場のすべり台とジャングルジムとあれやこれや。子どもだったらあそぶんだけどなあ。めっちゃ楽しいだろうなあ。

図書館の前にあったタテカン(笑)

かこさとしふるさと絵本館のドアを開けて入ったところ。

だるまちゃんと天狗ちゃんとかみなりちゃんと、かこさんの写真がお出迎え。

絵本館の横の広場。かみなりちゃんのケンパが描いてあった!

絵本館のホール。こんなお部屋でお話会がした~い。

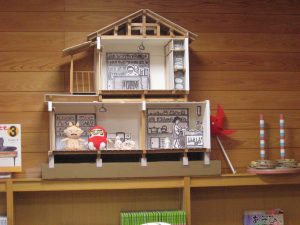

これは書架の上です。右にろうそくも置いてあります。

トイレの個室にまで。え?うん。写真撮った(笑)

最後に、絵本館に貼ってあった、子どもたちへのメッセージを写します。

未来をひらくため

自分で努めて 学問や科学を学び

芸術や文化を愛する

かしこい子どもをめざしましょう

また自分のくせや力にあった方法で

すこやかな心と体をそなえた子どもになりましょう

そして こうのとりのように 世界に向かって

力いっぱいはばたいて 進んでいきましょう

2012.7 かこさとし