『瀬田貞二子どもの本評論集児童文学論上』報告

+++++++++++

第3章書評など

「子どもの館」書評欄から1977年

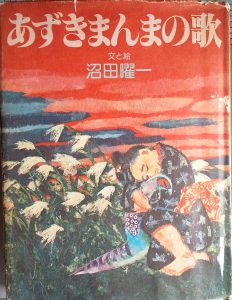

『あずきまんまの歌』

『あずきまんまの歌』沼田曜一文と絵/平凡社/1976年

今回読んでみて、これ、以前に読んだことがあるって気づきました。

一回目は子どものとき、2回目はお話を始めてからで、20年以上は前。

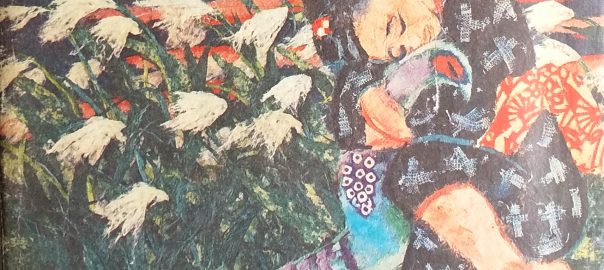

昔話や伝説をもとにした創作が24話。

子ども心に深く感動したので、ストーリーと情景が記憶に残った。

それで、いま、なぜか多くのマイナーな昔話を知ってるのは、これが原因だとわかった次第。

子どもの頃は、当然もとの資料の存在は知らないし、これがどこまで作者の創作かもわからないわけですね。

民話をもとに創作または再話する場合は、良いも悪いも、すごく責任があると実感しました。

「あずきまんまの歌」は、「長良の人柱」伝説が元になっています。今読んでも涙が出ます。情緒的なのです。

伝説や昔話化された話は、もっとクールです。グサッと刺さっても、涙は出ないで、じゃあどう生きていくんだと考えさせられる。

沼田曜一(1924-2006)

俳優

テレビや映画に多数出演しているようです。

1968年から全国行脚に出て、芝居や紙芝居をしつつ、途中で出会った人たちから聞いた昔話や伝説を脚色して発表したのが本書であると、あとがきに書いてあります。

瀬田貞二先生の書評に入ります。

本書を「けれんなく腰のすわった、民話系のよい物語集」としています。

一話ごとに表現が様々でおもしろく、でも一貫しているのが「言葉のリズムの平明さと底流にひそむ人情のかなしさ」であると。

そして、先生のおすすめは以下の話。

「あずきまんまの歌」

「山んばのはなし、その二」(これも、涙の出る話でね、ヤンは大人のためのお話会で語ったことがある)

「天の庭」スケールの大きなロマンスの香り。(これ、原話を知ってるので、再話しようかと思ってる話)

「にわか侍」ほら話の満足すべきナンセンスの息吹がある。

「葬頭河(しょじか=三途の川)のうばへむこ入りのはなし」口うつしに聞く語りの感じが生きている。

「さるの聟どん」同上

欠点は以下の話。

1、構成の必然にいたらないもの。

「ささぎつね」太平が再度狐を撃つわけが甘い。

「庄助さんのしか」鹿の死が唐突。

2、叙述のちぐはぐなもの。

「天人の嫁」修飾語が多すぎる。

3、むだのあること。

「月見草の嫁」「めしいの太鼓」「山んばのはなしその一」ラストが蛇足である。

4、ストーリー不足。

「じいさまと、ばあさまのはなしを三つ」の1と3、「姫が淵」ストーリーの起点で終わる。

おしまい。

原話を確認したいと思ったことでした。