『瀬田貞二 子どもの本評論集 児童文学論 上』報告つづき

*******

第4章昔話《昔話の再話について》

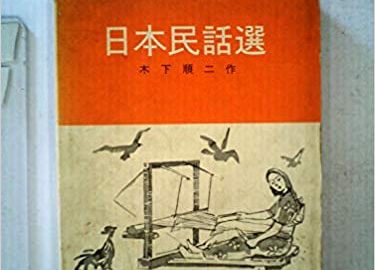

「木下順二の『日本民話選』」

今回は、戦後の昔話の再話が、戦前に比べて様変わりしたとして、木下順二をとりあげています。

木下順二〈きのした じゅんじ〉(1914-2006)

木下順二は、巖谷小波や楠山正雄と根本的に違っていると、瀬田先生は言います。

1、語りということを非常に大切にしていること。

これは、木下順二が劇作家であることからきています。

2、昔話の精神を心得ていて、定着させようとしていること。

『日本民話選』(木下順二 岩波少年文庫1958年)

作者あとがきから、木下順二の再話についての考えがわかります。

民話は口承であるが、書き留める方法としては、学問として正確に記録する方法と、文学として再話する方法がある。自分は、前者を利用して、文学として再話する。

そして、ジェイコブズについてこう書いています。

農民特有の魅力的な語り口を生かし、内容は、教訓など解釈をつけず、文学的密度の高い作品だと。

そのうえで、再話と再創造の違いをこう書きます。

再創造とは、民話を素材としてはいるが、解釈にも表現にも、作者自身のものを自由に駆使した作品。戯曲「夕鶴」など。

瀬田先生は、先にまとめたように、木下順二の仕事を認めてはいますが、『日本民話選』の昔話は、再話ではなくで、再創造だと反論しています。

「ツブむすこ」

・・・

とうとうむすめはあきらめて、もうこのうえは、むこうの田の中にひとところだけある、底の知れない深いどろぬまの中へ、身をしずめて死んでしまおうと心をきめた。・・・

むすめがいきなりふりむいてそのりっぱな若者の顔を見ると、それがあの、今までさがしにさがしておったツブむすこの姿だということが、さあっと水がみちてくるようにむすめにはわかった。

・・・

これを瀬田先生はこう言います。

根本からいって、これは小説だ。昔話の素材と技法を借りた別のものだ。

ね、よくわかるでしょう。

そして、

オリジナルを意識して加える限り、再話ではなく再創造だ。それはそれでいい。年長の子ども向けの小説(文学)として認めよう。

だが、再話はきっと別の方法で果たされねばならない。

というのです。

では、瀬田先生の再話観。

ある特定の再話者の顔や声や身ぶりが物語のなかにはいりこまないもの・・・

話す者と聞く者とのあいだで受け渡される昔話の、徹底的に非個人的な性質。それはひるがえって再話する立場から見れば、表現の刻印は鮮明におさなければならないが、話者の自己の刻印をおしてはならないこと、その無名性に通ずると思います。

そして、再話に何より肝心なことは、よい原話をさがすこと。それには文学の鑑識眼を基本に持たねばならないことだと言います。

最後に、木下順二の文体について、「どこの方言でもないひとつの方言主義」といい、これを批判するでもなく賛同するでもなく、話し言葉と書き言葉の合成は難しいと言っています。どっちやねん。

小澤先生は、木下順二のこの方法を、痛烈に批判されています。

どこの方言でもない方言など存在しないと。

そう考えると、この文体も木下順二の再創造ということになりますね。

はい、ここまで。

++++++

『瀬田貞二 子どもの本評論集 児童文学論』の上巻もそろそろ終わりに近づきました。

取り上げられている文献を確認しながらの報告を続けてきましたが、図書館が休館しているので、限界に達しました。

できることなら、大阪国際児童文学館か国際子ども図書館に入りびたってリポートしたいものです。

それまで、この報告は、いったん終わります。

もう毎日書くことがないなんて、さびしいなあ。

児童文学か昔話関連で報告してほしいこと、なにかあればリクエストしてください。

++++++

今日のレパートリー解凍は「さんびきのくま」ジェイコブズ

+++++

みなさん、アンケートお待ちしてますo(^▽^)o