まだまだ残暑とは呼べない、夏真っ盛り! と言いたげな日差しが突き刺す本日。

かねてから予定されていた「おはなし入門講座2023」がスタートしました。

今年は4名の受講生さんにお申込みいただきました(本日参加は3名でした)。

皆さま、お忙しい中、初回講座にお越しいただきありがとうございました。

語ることや子どもと関わることに情熱をお持ちの方々が集まってくださったようで、こちらの気持ちもキュッと引き締まります!

どうぞよろしくお願いいたします。

0.はじめに

さて、全4回のこちらの講座、第1回のテーマは、「おはなしってなぁに?」でした。

おはなしを語るとはなんぞや、具体的にどういうものなのかをまずは知りましょう、という趣旨の回です。

1.おはなしとは、「想像力」

まず最初にヤンさん曰く。

”おはなしの語り”とは、

「耳から入ってくる言葉だけで世界をつくる=想像力で楽しむもの」だとのこと。

抽象的ですね。だけどなんだか素敵な香りがプンプンします!

2.おはなし一つ目、「七羽のカラス」

とにかく体験してみようということで、実際にヤンさんの語りでおはなしを一つ聴いてみました。

「七羽のカラス」(『おはなしのろうそく10』/東京子ども図書館)

6~7分ほどの短いおはなしですが、

不気味な魔法とドラマティックな冒険、幻想的なモチーフたちが合わさって、自然と一人一人の頭(心?)の中に、なんとも重層的なイメージが浮かび上がってくるおはなしです。

受講生の皆さんも、きっといろんな想像が膨らんだことと思います。

さて、それらを踏まえて、

次は、絵本バージョンの「七わのからす」(絵/フェリクス・ホフマン)を1ページずつ見ていきました。

すると……、

さっき耳から聴いてそれぞれが思い描いていたイメージと、絵本の絵が……違う!!

カラスの質感、男の子たちの姿、泉の深さ、変身のスピード、ガラスの山の様子……、

なんだかとっても違う! 違和感!!

フェリクス・ホフマン氏は世界的に著名な画家だそうですから、

それぞれのイラスト自体がどれも優れたものであることは間違いないのです。

つまりこのイメージのズレは、彼の画力が足りないとかそういう次元の話ではありません。

人はおはなしを聴くと、それぞれに自分の中で非常に自由なイメージを描きますが、

そのスケールの大きさと自由さは、優れた画家の絵であっても包み込めないものだということです。

ヤンさんは、子どもに実際にこのおはなしを語ったときのエピソードもいくつか紹介してくださいました。

子どもたちには、カラスがバタバタと羽ばたく音が本当に聞こえている。

あらすじを理解するというレベルではなく、世界を本当に体感している。

そんなことが実現してしまうのが、おはなしの、そしてそれを聴く子どもたちのすごさなのですね。

3 .おはなし二つ目、「あなのはなし」

次に語られたのは「あなのはなし」(『おはなしのろうそく4』/東京子ども図書館)です。

同じフレーズが繰り返し使われ、ストーリーの構造も整理されていつので、聴き手は乗りやすく語り手も覚えやすいおはなしです。

聴き終わって、またヤンさんからの問い。

「どんなあなを想像しました?」。

ある受講生の方は、手で丸のかたちを描きながら、「黒くて……」「丸い……」と説明してくださいました。

一方で、別の方は「スケルトン」とおっしゃいました。「枠だけ」「向こう側が透けて見えてる」と。(面白い!)

黒でもスケルトンでもいいのです。どんなあなを思い描きながら聴いていても、それで正解です。

それが、語りというものなのです。

ここでヤンさんから大切なアドバイスが。

子どもたちには、語り終えた後に「どうだった?」と感想を求めてはいけない、ということです。

何故なら、子どもは自分が思い描いたものを適切に説明するだけの言語能力をまだ持ち合わせていないからです。

大人だって、「どんなあな?」と聞かれたら、先の方のように身振り手振りで口ごもりながらの説明になってしまいますものね。子どもならなおさらです。

言語化できずとも、子どもたちそれぞれが自分の中でじっとじっとそのイメージを持っていること、それが大切なのだと。

また、子どもたちが自発的に意見や感想を言ってきたときにも、肯定も否定もせず「うんうん」と聞くだけにとどめましょう。

想像の世界に正解も不正解もないのだから、大人側からのバイアスは極力かからないようにしてあげたいですね。

ちなみに、このおはなしには印象的なフレーズが繰り返し出てきます。――「別にどこへも。ただ世の中を見たいと思ってね」。

これは子どもの好奇心のほとばしりを端的に表わす言葉で、シンパシーを感じるのでしょうか、子どもたちはすぐに覚えて、3度目ぐらいの繰り返しから一緒に口に出すようになるそうです。

「世の中を見たい」なんて洒落た言い回し、小さな子どもたちがその意味を理解しているとは思えないのですが、

それでも子どもたちはちゃんとその言葉のニュアンスをつかんでしまうんですって。

子どもはとっても耳と勘がいいんですね。

さらに言えば、子どもとはこうやって新しい言葉を学んでいく生き物でもあります。

ですから、このフレーズは小さい子には通じないかも、とか、この言葉は早すぎる、などと大人が勝手に先回りして遠ざけるのではなく、

「今ここで、この新しい言葉を知ればいいじゃない」という気持ちでおはなしを語ればいいんじゃないかしら、ともヤンさんはおっしゃっていました。

4.もう一度、「想像力」とは

さて、2つの魅力的なおはなしを聴いたところで、「想像力」というキーワードに立ち戻ります。

人は、語られるおはなしを聴きながら、先々の展開について自然と考えをめぐらせています。

「あなのはなし」の例で言えば、「オオカミはあなを飲みこみました」と聴いた瞬間、「どうなるんだろう!?」とその先の流れを読もうとします。

利口な子であれば、「オオカミのおなかにあながあいちゃう!」ということに気づくことだってできます。

このような「先の展開を読む力」すなわち「想像力」は、

他者を思う「思いやり」と、物事を論理的に考える「思考力」の礎となる力です。

これは人が生きるうえで欠かすことのできない大切な能力です。言うまでもないですね。

その大切な力の基が、

たった5分や10分の短いおはなしの中を聴くうちに育っていく。

なんてすごいんだろう。

そして何より尊いのが、

それは大人が子どもに上から目線で与える力ではなく、

おはなしを聴くうちに、子どもたちが自発的に獲得していくことができる力だ、ということです。

語り手の役割は、”おはなしを手渡すこと”だとヤンさんはおっしゃいました。

何かを教え諭すのではなくって、私たちはただおはなしを語るだけ。

ただそれだけで、自然と子どもたちの「想像力」を引きだす手助けができます。

それで十分によいことをしているのだと。

励まされるような、誇らしくなるような素敵なお話でした。

5.まとめ

ということで、本日のテーマは「おはなしってなぁに?」でした。

その答えは……、「想像力」にあり!!

おはなしとは一体何なのかが、感覚的に伝わればそれで本日の目標は達成です。

6.宿題

さて、次回(10/3)に向けての宿題が出ています!

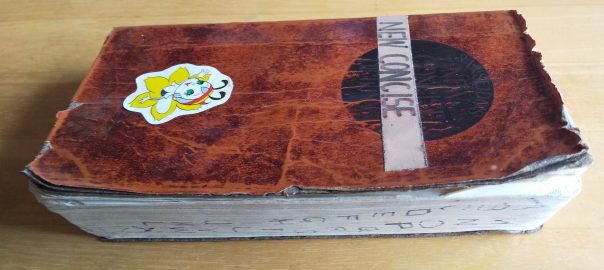

本日配布された「おはなしのテキスト」リストに載っているおはなしたちをできるだけたくさん読んできてください。

いいな~と思うおはなしには付箋を貼るなどしてキープしておいてくださいね。

でも、まだ覚える必要はありません。

とにかくいろいろなおはなしに触れて、おはなしってどういうものがあるのか、肌身で感じてみてください。

以上です。

受講生の皆さま、次回またお会いできることを楽しみにしております。

大変お疲れ様でした!