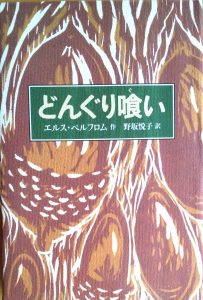

エルス・ベルフロム作 野坂悦子訳 福音館書店 2021

「どんぐり喰(ぐ)い」というのは、いつもお腹を空かせていてどんぐりまで食べる「あわれな連中」という意味です。

けれども、主人公の少年クロは、どんぐりだってふつうの食べ物で、パンといっしょに食べればおいしいんだといいます。

そのパンも、白いふかふかのパンではなくて、黒っぽいぱさぱさのパンなんですが。

舞台はスペインのアンダルシア。内戦(1936-1939)の終わって間もないころの物語です。

貧富の差が極端に激しく、極限状態の中で生き抜こうとしている大人たちが少年の眼で描かれます。少年は、大人に混じって働きながら自立していきます。

状況は最悪なのに、彼の行動はとても健全です。だから、読んでいて救いがあるのです。

少年クロは、作者の夫がモデルだそうです。

自分は自分の人生しか生きられない。

だから、過去と現在どんな環境で生きてきたのか、これからどう生きていけばいいのかと、ふと思いました。

児童文学には、そんなことを考えさせる力があると、改めて思いました。

*************

先日、お隣の市のおはなしサークルで、再話の勉強会がありました。

とっても活発に意見が飛び交って、楽しかった~

「いつも一緒におはなし会をしている仲間が、自分たちの語る話を新たに作っていく活動」って、きっと珍しいんじゃないかなあ。

気持のいい素敵な仲間たちです。

お世話になりました~!