今年最後の勉強会。さすがに冬到来~というぐあいに寒くなりました。手遊びは「なかなかほい」 かたくなった頭と体(手だけですが)をほぐしてから始まりました。

1.おおかみと七ひきの子やぎ 『語るためのグリム童話1』小峰書店

三学期におはなし会で語られる予定だそうです。少しずつ違う言葉で繰り返されるので、あっているかと気になったり、言い直したりすることになってしまう。子供がおはなしを聞くのに負担となるので、その部分はうまく先へ進む練習をして、大事なところ(『おおかみは前足を窓にかけていたので…、それなら前足をみせておくれ…お母さんにちがいない…ところが入ってきたのはおおかみでした』など)で、イメージできるように語ることの方に意識を持っていくといいとの事でした。このおはなしを語る方の体験談では、おおかみが入ってくるところ、子やぎたちがあっちこっちに隠れるところ、おおかみしんだ、で子どもたちの反応があるなど、その様子をにこやかに思い出しながらお話がありました。また、ヤンさんは、『ところが、水を飲もうとしてかがみこんだひょうしに、おおかみは石の重みで泉の中に落ちて、おぼれ死んでしまいました。』「え、だれが?」と言われることが何度もあったそうで、『おおかみは、おぼれ死んでしまいました』と主語を入れて語るそうです。みなさんの体験談を聞いて、このおはなしは、たくさんの語り手が語る話の一つなんだなと思いましたし、子どもたちが聞きたい話なんだなと感じました。

2.旅の仲間 『語りの森昔話集5/ももたろう』語りの森

私の語りです。長いこと練習していたのですが、言葉が変わっていたり、抜けていたりしましたが、本人もこれで合っているというふうにと語りました。聞き手がん?となる所がないように、テキストを見直して修正します。テーマは語り手によって違う、自分がどう考えるか、何を子どもに伝えたいか、とのアドバイスでした。私は、主人公のひととなり、言動や行動に表れている、その在り方を語りたいなと思っていて、そのように語れるようにしたいです。

3.ホレばあさん 『語るためのグリム童話2』小峰書店

こちらは、キリスト教より古い自然信仰の頃からのおはなしで、魔女やホレばあさんは豊穣の神だそうです。語り手さんは、2年生に語ろうと予定されているそうで、イメージを助けるために言葉をつけ足したり、話し言葉の前に主語を持ってきたりと工夫されていました。『黄金の雨がはげしく降ってきて…』のところ、「おうごんって何?」と子どもに聞かれないように、ヤンさんは金に変えているそうです。(おはなし『黄金の鳥』も『金の鳥』に) 今度の語法はホレばあさんですね!一足早く、ホレばあさんの在り方を耳で聞いて感じることができました。ホレばあさんは、みにくい娘の行いに罰を与えてやろうとはしていなくて、ただうんざりするだけだと。「これがおまえのむくいさ」と、がっかりして言う人間らしい優しさがある。ヤンさんのお話も印象的でした。ホレばあさんについて→こちら

4.白い子ねこ 『新装世界の民話14』ぎょうせい より再話

プライベートレッスンで再話に取り組まれたものを語られました。再話後、覚えて語ることで完成していくと思うと言われていました。イメージできた、よくわかったと、感想を言う聞き手のみなさん(私も)。ヤンさんが、「『おばあさんは、大急ぎで編み始めました。』ここ、何か思いませんでしたか?」と言われました。何で大急ぎなのか?と聞き手はひっかかりませんかと。確かに。寒いから子供たちに編みたいのか、貧乏だから毛糸を見つけてうれしいからか、理由をさっと自分で補って聞いていたことに気づきました。なんで?と聞き手が思わないように、こうしたらどうか、ああしたらどうかと話し合いました。この一連の雰囲気がとても心地よかったです。聞き手の子供たちに向けて力を注ぎ、完成した文章にみなさんで納得しました。子供たちはどんなふうに聞くのかな~と楽しみになりました。

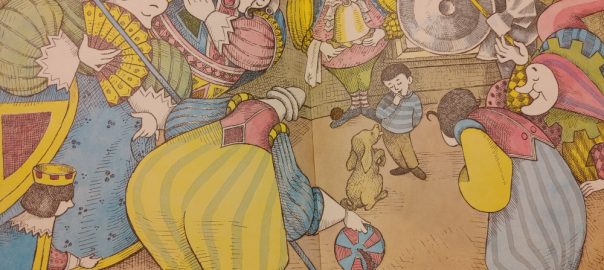

5.あるげつようびのあさ 『同名絵本』徳間書店

ユリ・シュルヴィッツ作の絵本です。訳者は谷川俊太郎さん。画像がその1ページです。(キャラクターたちのお顔より、おしりが目立ってしまいました)「あるげつようびのあさ おうさまと、じょうおうさまと、おうじさまが、ぼくをたずねてきた。でもぼくはるすだった」と始まる累積譚のような絵本です。今日は絵からちょっと離れて、言葉だけがひびきました。手を加えずそのまま語られたと思うのですが、絵本を目で見る楽しさ、耳だけで聞く楽しさ、同じ人間の体を通しているのに、自分の感情や味わい方の違いに驚きました。作者の事をもっと知りたいな、他の作品も読みたいなと、思うきっかけを頂きました。ユリ・シュルヴィッツを楽しむ会が4月に開かれる予定です♪

ヤンさん語り 九尾のきつね 『語りの森昔話集1/おんちょろちょろ』語りの森

九尾のきつね~面白怖かった~。子どもたち喜ぶでしょうね~。今日も楽しいおはなし会でした。外から見たら3時間を超えるハードな勉強会のはずですが、自分の語りの緊張と、みなさんの心地よい語りと、心喜ぶ学び!あっという間の楽しいひとときでした。講師のヤンさんとジミーさん、いつもありがとうございます。他のクラスや企画もの勉強会も多々ありますし、スケジュール管理、準備など先々あれこれ考えることたくさんあると思いますが、子どもたちの事を思い、語り手を育てる事に心を寄せてくださり、感謝の気持ちでいっぱいです~♪おはなしに、子どもたちに、今年もたくさん助けてもらいました。また来年もよろしくお願いします。

次回は、3月21日(火)オンラインでの開催予定です。